La journée internationale des droits des femmes, célébrée ce 8 mars, lendemain de mobilisation contre la réforme des retraites, est l’occasion de revenir sur la situation particulière des agentes de la fonction publique.

Selon l’étude d’impact de la réforme, les femmes françaises devraient voir leurs pensions augmenter grâce à la revalorisation du minimum à 1 200 euros. En raison de leurs carrières hachées, elles devront toutefois travailler plus longtemps que les hommes. Ce que le gouvernement a fini par admettre du bout des lèvres.

Avec le report de l’âge légal, les femmes devront travailler sept mois de plus en moyenne, contre cinq pour les hommes. L’écart sera encore plus important pour les femmes nées dans les années 1980, qui devront travailler huit mois supplémentaires, contre quatre pour les hommes.

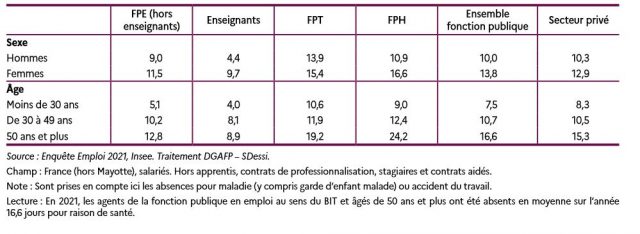

Autre paramètre à considérer : les accidents de travail des femmes sont plus nombreux que ceux des hommes dans la fonction publique.

Il résulte de tout cela une durée de travail effective moindre que les hommes. Le même rapport annuel relève qu’en 2021, les hommes ont travaillé en moyenne 1 666 heures sur l’année, contre 1 574 pour les femmes (+ 92 heures). Les hommes effectuent également davantage d’heures supplémentaires que les femmes dans l’année : 26,2 heures de plus dans la fonction publique.

« Inégalité professionnelle » persistante

Les postes à responsabilité demeurent moins accessibles aux femmes qu’aux hommes. En 2020, si elles représentent 63 % des agents publics, elles ne représentaient que 43 % des agents de la catégorie A+. Dans une interview publiée le 6 mars par « Libération », le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas GUERINI, annonce de nouveaux objectifs en la matière. D’ici la fin du quinquennat, le pourcentage de primo-nominations des femmes à des postes de direction doit être porté à 45 %, et 50 % pour les emplois pour lesquels le gouvernement est décisionnaire. Mais « il faut pour cela modifier la loi, et le ministre y travaille justement avec les délégations aux droits des femmes des deux chambres », précise son cabinet.

Rémunérations et primes

Elles ont les plus bas montants de prime et sont moins nombreuses à en avoir », rapporte encore Annick Fayard.Pour mémoire, en janvier dernier, le ministre a confirmé que les pensions des fonctionnaires continueront d’être calculées sur leur seule rémunération indiciaire, tandis que leur partie indemnitaire (les primes) continuera, elle, de ne pas être prise en compte. La règle sur les six derniers mois en prenant uniquement en compte le traitement indiciaire prévaudra. Le gouvernement fait valoir que des fonctionnaires ont de faibles niveaux de primes, voire pas du tout. Ils seraient alors pénalisés si leurs primes étaient prises en compte dans le calcul de leur salaire.

Index égalité dans la fonction publique

Pour y voir plus clair sur les bulletins de salaire, le ministre a annoncé la création d’un index égalité dans la fonction publique, mesurant à la fois les inégalités de rémunération, de promotion, mais aussi celles concernant les postes de direction. Il s’appliquera à la fonction publique d’État dès 2023, et aux versants hospitaliers et territoriaux dès 2024. Des sanctions financières seront prononcées à l’encontre des administrations qui ne publient pas l’index ou qui ne prennent pas de mesures correctrices dans les trois ans.

L’association Dirigeantes et territoires avait été invitée à participer à la réflexion du gouvernement concernant cette transposition du privé. Dans sa contribution, elle estimait indispensable pour le calcul de la rémunération dans la FPT d’intégrer au calcul de la rémunération le RIFSEEP avec ses deux composantes : l’IFSE (part fixe) et le CIA (part variable).

FOCUS: Partant d’un constat sans appel – une femme qui subit une fausse couche vit non seulement des traumatismes physiques et psychologiques, mais aussi un coût financier – la Première ministre a annoncé la suppression du ou des jours de carence pour les congés maladie qui suivront des fausses couches. Cette mesure devrait s’appliquer aux salariées, comme aux fonctionnaires, dès 2024.

Source: La Gazette, le 07/03/2023