Les sargasses sont des algues qui s’échouent depuis 2011 sur le littoral de ces îles et émettent des gaz toxiques en se dégradant. Quelles réponses de l'État ?

Le plan Chlordécone IV : comment réparer les dommages causés ?

Face à la pollution persistante des sols et des eaux, le plan Chlordécone IV vise à apprendre à vivre avec cette substance en limitant les risques d’exposition et à réparer les dommages causés.

Selon le rapport, le plan atteint ses objectifs de prévention et de traitement des expositions au chlordécone grâce à la mobilisation des services de l’État. Doté de 130 millions d’euros (soit plus que la somme des trois plans précédents), il permet notamment de :

- renforcer les contrôles sanitaires des aliments;

- réaliser des dosages gratuits du taux de chlordécone dans le sang ou les sols;

- soutenir les professionnels de la pêche et de l’agriculture et d’indemniser les préjudices économiques dus au chlordécone.

Mais le rapport pointe :

- la nécessité de sortir du modèle agricole colonial de la banane ;

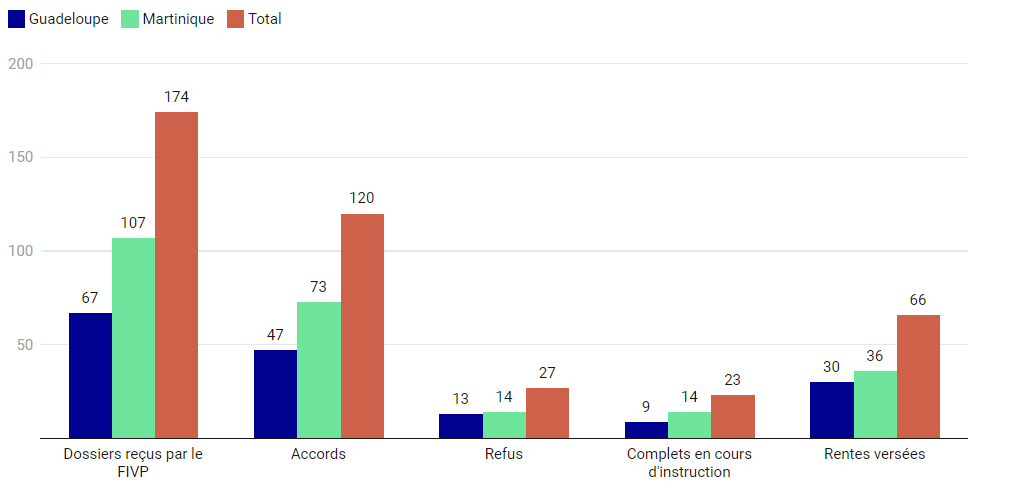

- l’échec du dispositif de réparation, qui repose sur le Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides (FIVP). Depuis 2020, les exploitants ou salariés agricoles ayant contracté une maladie liée aux pesticides et leurs enfants exposés en période prénatale peuvent être indemnisés. Or, peu de personnes recourent à ce dispositif.

Nombre de dossiers traités par le FIVP en Martinique et en Guadeloupe depuis 2020

Graphique: Vie-publique.fr /. DILASource: direction générale des outre-mer (DGOM)Récupérer les donnéesCréé avec Datawrapper

Que prévoit le plan Sargasses II ?

Le plan Sargasses II apporte une réponse structurante et durable à un phénomène induit par le changement climatique, la déforestation et l’agriculture intensive. Mobilisant 36 millions d’euros. il comprend :

- des actions préventives (prévision des échouements par Météo-France…) ;

- un axe opérationnel (collecte des algues près de la côte par des barrages flottants, collecte à terre, stockage, valorisation) ;

- des efforts en matière de recherche.

Toutefois selon le rapport :

- la répartition des compétences entre État et collectivités locales pour gérer le plan doit être clarifiée;

- les crédits alloués sont insuffisants;

- aucune solution de valorisation des algues n’est satisfaisante et les capacités de stockage sont faibles;

- le niveau de connaissances sur le sujet reste limité.

Pour lutter plus efficacement contre ces phénomènes

Le rapport préconise :

1- d’instituer un observatoire de la santé environnementale en Guadeloupe et Martinique pour coordonner la surveillance, la recherche et la gestion des crises liées au chlordécone et aux sargasses;

2- s’agissant du chlordécone : d’amplifier les contrôles sanitaires, la recherche et l’information du public et des professionnels de santé des deux îles et de créer un fonds d’indemnisation destiné à toutes les victimes du chlordécone ;

3- concernant les sargasses : de rationaliser les structures de gouvernance, de clarifier le statut juridique des algues pour définir les responsabilités de chaque acteur, de mieux protéger les populations et d’intensifier la recherche.

Source: Vie Publique, le 18/06/2024